寒暖差が自律神経に与える影響とは?不調や痛みを軽減する対策も紹介

寒暖差が自律神経に与える影響とは?不調や痛みを軽減する対策も紹介

執筆者 作業療法士 丹野愛

監修者 整形外科医 森裕展

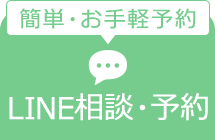

寒暖差が大きい時期には、頭痛や肩こり、首こり、めまい、倦怠感、さらには慢性疼痛(慢性痛)の悪化などの不調がみられる場合があります。本記事では寒暖差と自律神経や痛みとの関連を詳しく解説し、対策方法も紹介します。寒暖差による影響を知り、不調や痛みを軽減しましょう。

寒暖差とは

気象庁では「寒暖」は「寒暖の変動が大きい」1)という用語として用いられており、その意味は「気温の高い期間と低い期間が交互に現れ、その差が大きいこと。」1)とあります。寒暖差は気温の高低差として捉えられ「朝夕の寒暖差が大きい」「日によって寒暖差がある」などと使われるのが一般的です。

下記の表は2024年の気象庁のデータをもとに、月の最高気温平均値と最低気温平均値の差(表1参照)をまとめたものです。3月から5月にかけての春先は、9.2~10.5℃と月内の気温差が顕著にみられます。1年の中でもとくに春先は寒暖差が大きくなる時期といえるでしょう。

|

月 |

月ごとの気温差(最高-最低)(℃) |

|

1月 |

8.9 |

|

2月 |

8.4 |

|

3月 |

9.7 |

|

4月 |

10.5 |

|

5月 |

9.2 |

|

6月 |

7.2 |

|

7月 |

4.7 |

|

8月 |

8.1 |

|

9月 |

7.3 |

|

10月 |

6.8 |

|

11月 |

7.1 |

|

12月 |

9.4 |

表1 月ごとの最高気温・最低気温差(出典:気象庁ホームページより作成(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2024&month=&day=&view=a2)2)

寒暖差が自律神経に及ぼす影響

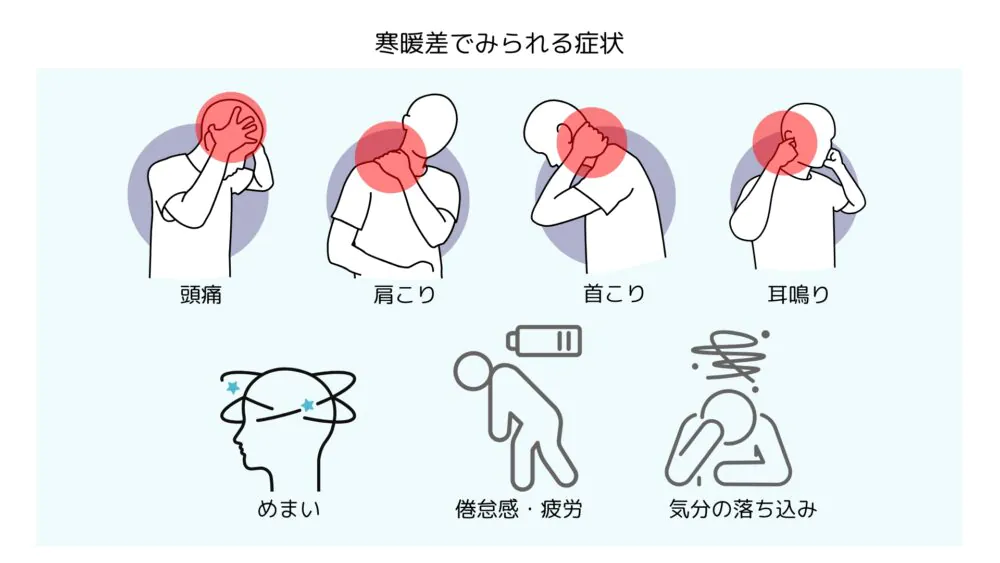

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、体温調節や内臓の働きなどを無意識にコントロールしています。急激な気温変化は自律神経に負担をかけ、バランスを乱す可能性があります。

寒暖差が大きいと、交感神経が過剰に働いてエネルギーを多く消費し、疲労感が蓄積しやすくなるでしょう。寒暖差によって疲れが生じる現象をメディアなどで「寒暖差疲労」と表現されることがあります。自律神経のバランスの乱れによる症状は、疲労感のほかに肩こり、首こり、頭痛、倦怠感、めまい、耳鳴り、気分の落ち込みなどとして現れることがあります。

関連記事:疲労は自律神経の乱れが原因?疲れの正体と疲労解消のポイント

寒暖差と痛みの悪化

気象要素による悪影響は佐藤純医師により「気象病」と総称され、中でも気圧や気温の変化による痛みの増強や寒暖差による不調は「天気痛」と称されます。また「7度の気温低下はラットの交感神経を興奮させることが明らかになった」(佐藤純,2015)3)との報告により、気温差が交感神経の過剰な活動を起こし、自律神経のバランスに影響することが示唆されました。

気温だけでなく、気圧の変化も痛みを増強させる要因と考えられています。寒暖差が大きい3~5月は高気圧と低気圧が交互に通過し、気圧の変動も大きい時期です。4)

佐藤純医師の研究によれば、気圧や気温の変化は、自律神経や内耳、感覚受容器に過剰な興奮を引き起こし、痛みを増強させると考えられています。とくに、慢性的な痛みを持つ人は「気圧や気温の変化に対して自律神経系が過剰に反応する」(佐藤純,2015)3)場合があり、痛みを悪化させる要因として慢性疼痛(慢性痛)のかかわりも示されています。

自律神経や痛みに影響する寒暖差への対策

寒暖差による自律神経への影響や痛みの悪化を予防するには、日常生活での対策が重要です。自律神経を整える生活習慣や気温差を予測して事前に対策を行うことで、寒暖差による影響を軽減しましょう。

自律神経を整える生活習慣

日ごろから自律神経を整える生活により、寒暖差による影響を受けにくくなります。

規則正しい生活リズム

毎日決まった時間に起きて睡眠-覚醒リズムを保ち、質の良い睡眠をとることは、疲労の回復と自律神経機能の改善につながります。 寝る前のスマートフォンの視聴を控え、リラックスタイムを設けて入眠しやすい環境をつくりましょう。

関連記事:自律神経を整える睡眠対策と適切な睡眠時間

ウォーキングやストレッチの習慣

軽いウォーキングやストレッチ、一定のリズムで行う段差昇降やペダル漕ぎ運動は自律神経を整える効果が期待できます。激しい運動は交感神経を興奮させるので、寝る前は副交感神経を優位にし、血流を改善するストレッチなどがおすすめです。

関連記事:運動不足も解消!自律神経を整える運動を紹介

関連記事:自律神経と血流の関係とは?血流を改善する方法も解説

呼吸法やリラクセーション

深呼吸や腹式呼吸は副交感神経の活動が優位になり、リラクセーション効果が期待できます。瞑想やヨガ、音楽を聴くなど、心と体がリラックスする自分なりの方法を取り入れてみましょう。

食生活の工夫

自律神経のバランスを整える栄養素を含んだバランスの良いメニューを意識し、決まった時間に3食を食べることを心がけましょう。具体的にはGABA、トリプトファン、ビタミンB6、炭水化物、コリンエステルを含む食材を取り入れるのがおすすめです。

関連記事:自律神経に良い食べ物と栄養素とは?おすすめのメニュー例や食習慣も解説

寒暖差の予測と事前の対策

慢性的な痛みがある場合は、患部の冷えで痛みが増強しやすくなります。天気予報で気温差の情報を事前に確認し、あらかじめ冷えに対する対策を立てておくことが大切です。

3〜5月の春先などの日内の気温差が大きくなる時期は、ストールやカーディガン、レッグウォーマーなど、気温に応じて体温調節を行える脱ぎ着しやすい服装やアイテムを用意しておくと冷えの予防に役立つでしょう。

室内環境の工夫

- 自宅や職場などの室内環境においても、屋外との寒暖差の影響を減らす以下の工夫を取り入れましょう。

- ・エアコンや防寒グッズを活用し、屋外と室内の気温差が大きくならないように調整する。

・エアコンの電源や設定などの遠隔操作が可能なアイテムを活用して、帰宅前に部屋をあたためておく。 - ・冷えやすい足元を温めるグッズを取り入れ、血流の維持・改善を促す。

-

寒暖差に対する事前の対策で自律神経や痛みへの影響を軽減

- 寒暖差によって交感神経が過剰に反応し、頭痛や肩こり、首こり、めまい、倦怠感などの症状や、慢性疼痛(慢性痛)の悪化につながりやすいと考えられています。とくに3〜5月の寒暖差が大きくなりやすい春先は自律神経が影響を受けやすい時期です。

- 日ごろから自律神経を整える生活習慣を心がけることに加えて、天気予報で気温差の情報を確認し、温度調整を図りやすい服装の工夫や屋外と室内での気温差対策に役立つアイテムを取り入れましょう。自律神経への影響を抑え、不調や痛みを軽減する事前の予測と対策が大切です。

執筆者

監修者

参考

- 1)気象庁|気温、湿度|気温に関する用語

- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kion.html

- 2)気象庁|月ごとの値|詳細(気温・蒸気圧・湿度)

- https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2024&month=&day=&view=a2

- 3)佐藤純.気象変化と痛み.脊髄外科.2015;29(2) p.153-156

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/29/2/29_153/_pdf

- 4 )気象庁|月ごとの値|詳細(気圧・降水量)

- https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2024&month=&day=&view=a1