疲労は自律神経の乱れが原因?疲れの正体と疲労解消のポイント

疲労は自律神経の乱れが原因?疲れの正体と疲労解消のポイント

執筆者 作業療法士 丹野愛

監修者 整形外科医 森裕展

「疲労感が抜けない」「寝ても疲れが取れない」と感じている方は、どのような疲労解消法を実践されていますか?

「スタミナのつくものを食べる」「アルコールでストレスを発散する」「エナジードリンクを飲む」「運動で汗を流す」「熱いお風呂につかる」など、さまざまな解消法を試されているかもしれません。しかし、一般的な疲れをとる方法が疲労感をさらに悪化させる原因になっている可能性もあります。

本記事では、疲労の正体と自律神経の乱れとの深い関係、そして適切な疲労解消法について詳しく解説していきます。

疲労とは

「疲労とは?」と聞かれたとき、どのような状態を思い浮かべるでしょうか?

「疲れている」と筆者自身が感じる状態を想像していくつか挙げてみます。

・体がだるい状態

・気持ちがしんどい状態

・体が思うように動かない状態

・普段よりイライラしやすい状態

・何をしてもやる気がわかない状態

・休みたい、横になりたいと思う状態

・ネガティブな方向に考えてしまう状態

・集中力が続かない、頭がぼんやりする状態

こうして挙げてみると「疲労」とは体や心が思うように働かない状態、活発に活動できない状態であるように思えます。

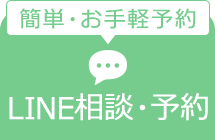

疲労の定義

実際に「疲労」とは何であるのか、疲労の定義を確認してみましょう。日本疲労学会は疲労について次のように定義しています。

”疲労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態である“(出典:日本疲労学会)1)

また、疲労と同じような意味で使われる言葉として「全身倦怠感、だるさ、脱力感」が挙げられています。1)

身体的、精神的に大きな負担がかかった場合や病気によって「嫌な・つらい・しんどい」という感覚や「休みたい」と思う状態であり、かつ体が元気に動くための力がなくなってしまっている状態であると言えるでしょう。

疲労しているのは脳

疲れの定義や同義語から考えると疲労は「体と心が休養を求めている状態」、とくに「体の不調が現れ、元気がない状態」です。疲れでみられる「体と心が休みたい」「体がしんどい」という「疲れ」は、実は「脳」がつくり出していると梶本修身医師の著書で述べられています。2)

梶本修身医師の著者では「疲れて休みたい」という欲求が起こるまでのメカニズムについて次のように書かれています。

|

出典:「眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話」より引用2)

- 上記により、最初に疲れるのは自律神経であり「疲労」には自律神経が深く関わっていることがわかります。

-

日本の疲労している人の割合

一般社団法人 日本リカバリー協会の全国10万人の疲労状況を調査した「日本の疲労状況2024」によると疲れている人(低頻度:38.5%)、疲れている人(高頻度:39.8%)をあわせると78.3%が疲れを感じている結果です。3)

- 男女別にみると疲れている人の割合は男性76.1%、女性80.4%でした。年齢別では20~70代では30代が疲れている人の割合が最も多く87.4%となっています。一方で70代は疲れている人の割合が最も少なく65.1%という結果でした。3)

さらに睡眠時間との関係では元気な人ほど睡眠時間をしっかり確保しており、睡眠の質(中途覚醒)との関係では元気な人と比較すると疲れている人は中途覚醒がある人が多いという結果がみられています。3)

30代女性に疲労の割合が多い理由の考察

「日本の疲労状況2024」より30代の9割近くが疲れていると言えます。特に30代女性は90.8%が疲れており、元気な人はわずか9.2%です。3)30代女性が疲労を抱えやすい理由として、ライフイベントや仕事における多忙な毎日、日常生活や職場における人間関係の複雑化、仕事での責任の重さ、そして身体的な変化が疲労感を増幅させていると考えられます。

ライフイベントと人間関係の複雑化

30代は結婚・出産・育児・介護といったライフイベントが重なりやすく、生活の変化が身体的、精神的な大きな負担となります。加えてライフイベントに伴う人間関係の複雑化も疲労の大きな要因となるでしょう。たとえば、結婚後の義両親との付き合い、子どもを通じた保護者間の関係、介護が必要な場合の家族間での役割分担などが挙げられます。

仕事での責任ある立場や伴う人間関係

仕事では責任ある立場を任される機会が増え、職場での人間関係も疲弊してしまう要因として考えられます。

身体的な変化やホルモンバランスの変動

妊娠・出産や加齢によるホルモンバランスの変動、体力・筋力・柔軟性の低下といった身体的な変化なども影響しているかもしれません。

疲労と睡眠の関係の考察

「日本の疲労状況2024」によると、元気な人は6時間以上8時間未満の睡眠をとる割合が高い一方で、疲れている人は元気な人よりも5時間未満の睡眠が多い傾向がみられました。また、途中で目が覚めてしまう中途覚醒は疲れている人で約4割にみられるのに対し、元気な人では1割未満と差があることも読み取れます。3)

この結果から、適切な睡眠時間と睡眠の質が、疲労回復において重要な要素であると考えられます。一般的に、必要な睡眠時間は個人差があるとされますが、睡眠時間と疲労の関係の結果から考えると5時間未満の睡眠は疲労が溜まるリスクが高く、6時間以上の睡眠が必要だと言えるのではないでしょうか。睡眠時間だけでなく、途中で起きずにぐっすり眠れるような睡眠の質も大切でしょう。

睡眠時間に関しては”自律神経のバランスを保ち、疲労を回復させるためには少なくとも6時間以上の睡眠を確保したいものです。”(出典:眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話)2)という梶本修身先生の著書の内容とも一致しています。

自律神経を整えるための適切な睡眠時間や睡眠対策については下記の記事で詳しく説明しています。

参考記事:自律神経を整える睡眠対策と適切な睡眠時間

自律神経のバランスを整えて疲労解消を

疲労の原因が自律神経の乱れにあるとすれば、自律神経の乱れを引き起こす行動を避けなければなりません。次のような自律神経のバランスを整える対策をとり、疲労解消につなげましょう。

疲労の原因が自律神経の乱れにあるとすれば、自律神経の乱れを引き起こす行動を避けなければなりません。次のような自律神経のバランスを整える対策をとり、疲労解消につなげましょう。

・熱いお風呂よりもぬるめのお湯に入る

熱いお風呂は自律神経に負担をかけるのでぬるめのお湯でリラックスしましょう。

参考記事:自律神経と血流の関係とは?血流を改善する方法も解説

- ・スタミナ料理よりも和食メニュー

- 和食メニューは自律神経のバランスを整えるために必要な栄養素を効率よくとれます。

参考記事:自律神経に良い食べ物と栄養素とは?おすすめのメニュー例や食習慣も解説 - ・ハードな運動よりも森林の中のウォーキング

副交感神経の回復しやすい心拍数100~120bpmを維持した森林の中のウォーキングは自律神経を整えるのに適しています。

参考記事:自律神経の働きをサポートするウォーキング方法 - 十分な睡眠時間と良質な睡眠を得るためには、毎日の生活リズムを見直し、眠る部屋の環境を整えることも大切です。自律神経のバランスを整える生活習慣で疲労を上手に解消しましょう。

執筆者

監修者

参考

2)梶本修身.(2025).図解眠れなくなるほど面白い疲労回復の話.(pp.20-21.pp.36).日本文芸社